神舟十二號落點精度到底有多高?

神舟十二號落點精度到底有多高?

神舟十二號降落直播的數據量之豐富前所未有,相信各位大佬們都是看得爽了去!各項數據毫無保留地直播了出來,使得我們可以拿來分析下神舟十二號飛船的落點精度!

而種花家通過簡單的計算發現,從第一次落點預報到最后實際落點的精度,僅僅相差847米,其精度之高,超出了大家的想象,而且返回艙一落地,馬上就是工作人員上前查看,比航天飛機著陸還要及時!

預報與實際落點相差僅為847米

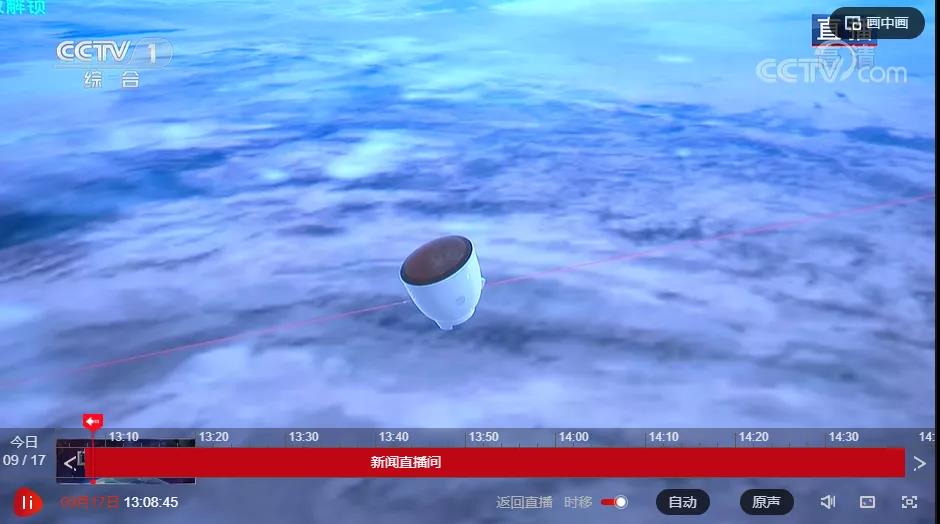

2021年9月17日12點45分,制動發動機開啟,返回開始,除了主發動機外,側面還有姿態控制發動機也在有規律的噴出火焰,這是在保證制動時飛船姿態的穩定。

制動結束后不久,飛控中心預報工作人員就給出了預測落點坐標為:東經100°04'46'' 北緯41°37'23'',熟悉地理的朋友就知道了這緯度大約就在內蒙古某地,當然沒錯,在東風著陸場!

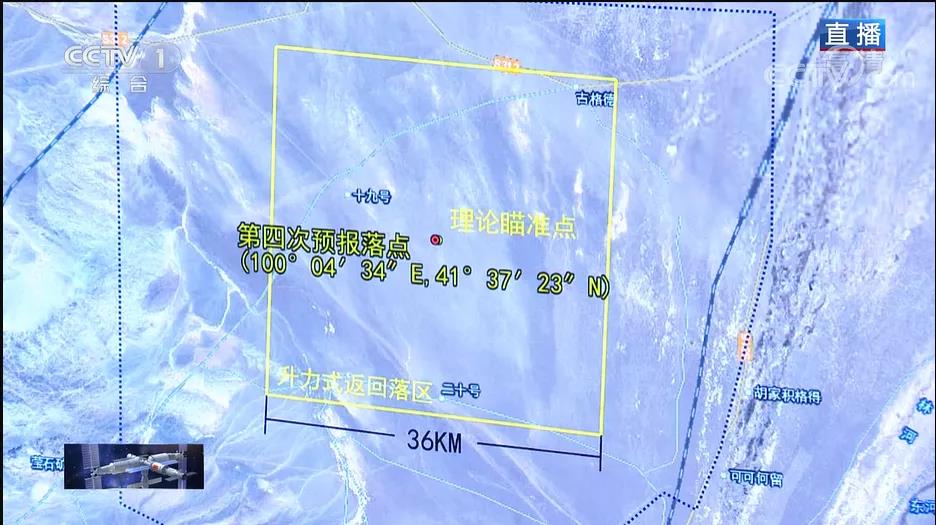

在進入黑障前和打開降落傘后又有兩次精度預報,其中開傘后的預報精度如下:

13點34分29秒,神舟十二號返回艙成功著陸東風著陸場,落地后不久,前方空中搜救報告落點精度為東經100°04'26'' 北緯41°37'46'',似乎數字變化不是特別大,那么理論與實際預報精度差是多少呢?

對于了解載人航天器著陸的朋友來說,這個著陸精度實在是太高了!但不了解的朋友心頭肯定有一個疑問,彈道導彈圓周概率誤差可達幾十米,這載人航天還是有人控制的,怎么會差距那么大?

為何差距847米,還要說神舟十二正中靶心?

其實載人航天的返回艙著陸和彈道導彈差距是比較大的,我們首先來看看彈道導彈彈頭從發射開始到擊中目標大概會經歷什么過程,有哪些因素會影響其精度。

LGM-118導彈

彈道導彈和火箭其實沒有太大差異,只是載人航天能達到7.9千米/秒的繞地速度,而導彈則沒有,所以它會劃過一條拋物線軌道回到地面,影響它落點精度主要是制導方式,一般彈道導彈中最核心的設備是慣性制導的陀螺儀,它是比對一路出發后與初始值之間的差異。

從而一路修正自己的姿態,控制導彈飛向目標,而中途也可以星光或者GPS或者指令制導等多種模式,但一旦彈道導彈的多彈頭分離之后,精度就已經確定了,彈道導彈分離彈頭高度比較不確定,比如LGM-30民兵導彈的MIRV(多重目標再入大氣層載具)在157千米高度釋放彈頭。

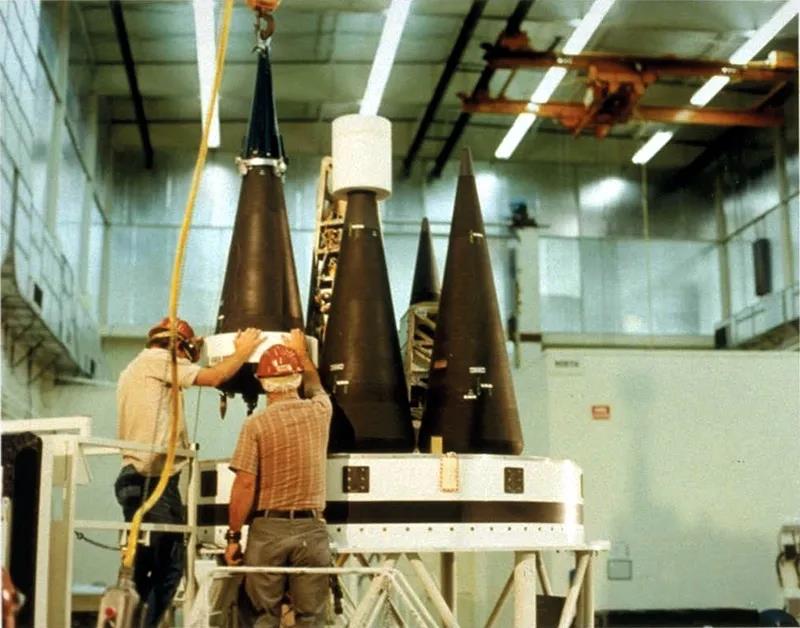

MIRV(多重目標再入大氣層載具)

此后彈頭不再受控,直接以拋物線軌跡直達目標,如果沒有特殊引爆方式的話那么爆炸將會在撞擊后發生,CEP誤差為200米以內,當然最高的潘興II導彈可達30米,這個精度用核彈,和正中靶心也沒啥區別了。

載人航天重返大氣層過程差異有哪些?

兩者本質差別并不大,都是重返大氣層,而且返回艙和推進艙分離高度幾乎就差不多,比如神舟十二號分離高度是145千米,與彈道導彈不一樣的是,返回艙還有姿態控制火箭,可以在返回過程中略微調整姿態,當然這對落點精度也有所幫助。

但兩者最大的差異是,彈道導彈的彈頭將直接進入黑障,除了大氣層摩擦減速外不再提供減速機制,高層和低空大氣氣流對其影響比較小,因此只要分離時機精準,彈頭姿態精確(一般會自旋保持穩定),那么攻擊精度就有所保障!

返回艙和推進艙分離

但載人的返回艙不行,因為載人的返回艙無法自旋保持穩定,還有下降時啟動效應控制姿態,附屬物會影響啟動結構,另外在進入黑障前兩者情況是類似的,但出了黑障以后,作為載人飛船則會開始減速,會先彈出引導傘,然后拉出減速傘,等速度下降后最后拉出主傘,主傘開傘高度至少超過10千米。

而從此時開始,受到高空風速和后續受到低空風速影響是最大的,因為巨大的降落傘要將返回艙速度降低到8-10米左右,此時會受到橫風的影響,當然從分離開始到著陸位置,氣象資料是掌握的,預報的落點也考慮了這些影響。

但綜合考量,從第一次預報落點到實際位置,相差僅僅為847米,這是一個讓全球為之側目的成績,當然更讓人欣喜的是從返回艙在13點34分29秒著陸:

到工作人員上前察看13點37分23秒,兩者僅僅相隔3分鐘不到,幾乎和返回艙同時抵達,這個搜救速度,實屬罕見!

基本上我們可以判定,神舟十二返回任務中的數據表明,我國載人返回技術已經達到了飛船系列的難以企及的高度,未來想要再進步,只能在在空天飛機上實現了,飛船的技術,我們已經玩到極致了!

延伸閱讀:航天飛機為何能直接降落機場

航天飛機直接降落機場不需要搜救的模式無疑是最優秀的,因為它就是一種相對比較特殊飛行結構的飛機,唯一的差異就是它屁股后面裝的都是火箭發動機,而前面鼻錐裝的則是姿態控制發動機。

它兩側的機翼可以提供升力,尾翼可以掌控方向,但進入大氣層后它的發動機是不工作的,而且航天飛機的滑翔比比較差,因此降落軌跡確定后可以精準對準機場,但是要大幅度橫向移動也是不可能的。

盡管如此,它也比飛船要優秀的多,它能使用跑道直接降落,而飛船只能使用降落傘再加反推火箭或者緩沖氣墊在野外或者海上濺落。也許未來實現空天飛機后可以改善這個搜救的狀況,相信這個日子也不會遠了!

來源:國科環宇